Come non tutti saprete, il plot pretende di essere una storia vera; ciò che è vero è che la sceneggiatura è stata prodotta dopo un grande lavoro di riadattamento o occidentalizzazione di una leggenda giapponese della prima metà del novecento, che a sua volta era stata trasposta su pellicola da Seijirô Kôyama nel suo “Hachiko Monogatari" del 1987.

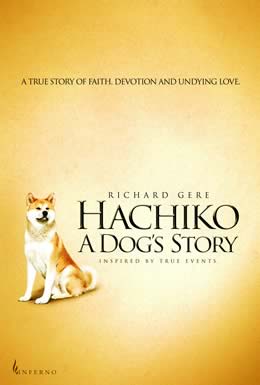

Lo ammetto, purtroppo non ho visto il film originale, mi è capitato di vedere Hachiko [Hachiko: A Dog's Story – Lucky Red 2009] senza saperne assolutamente nulla, dopo aver incontrato Richard Gere ed il cagnolino protagonista del film sul red carpet del Festival Internazionale del Film di Roma. La situazione mi ha incuriosito e mi sono convinto a dargli una chance.

Al termine della proiezione, oltre al classico applauso da festival, c’è stata una soffiata di naso collettiva. Uscendo dal cinema ho visto l’intero gruppo delle spettatrici intente a rimettersi in sesto il trucco dopo averlo devastato da due ore di intenso pianto. Gli spettatori maschi, invece, me compreso, cercavano di mantenere un contegno nonostante il viso paonazzo e le guance solcate da una sola piccola lacrimuccia.

In quest’ultimo lavoro di Lasse Hallström è facile rilevare la grande influenza orientale (usa e getta) che il regista ha voluto esprimere, a livello di estetica dell’immagine, per mantenersi il più possibile fedele alla tradizione giapponese.

Quello che sicuramente mi ha colpito è stata la scelta cromatica molto accurata ed il costante lavoro fotografico per mantenere i toni sempre malinconici, da un certo punto di vista. Non esistono colori sfolgoranti in questo film, l’atmosfera e le gradazioni permettono all’immagine di acquisire una valenza “autunnale” che, ovviamente, è intonata con il manto del protagonista quadrupede.

Un secondo pregio del film è la colonna sonora. Vorrei concentrarmi sulla validità della musica come mezzo per trasmettere emozioni, poiché proprio di questo si occupa. Le note di un pianoforte accompagnano la visione del film dall’inizio alla fine, accostate, spesso, dalla potenza evocativa degli archi che, come sappiamo, sono lo strumento “emotivo” per eccellenza.

Immagine e suono riescono a produrre una grande armonia all’interno della pellicola, non sono due enti distinti e separati che viaggiano su uno stesso binario temporale. Si fondono insieme per creare una serie di sensazioni che permettono allo spettatore di essere predisposto emotivamente ad una determinata sequenza. Questo è, a mio avviso, il tocco magistralmente orientale che il regista ha voluto infondere alla sua creazione.

Al di là delle scelte di montaggio o del taglio delle inquadrature, che sicuramente contano molto nella definizione di una scena “alla orientale”, è l’armonia globale a fare di Hachiko un “bel” film da guardare. Il cinema giapponese, cinese e koreano dell’ultimo ventennio ha dettato le regole nel campo della composizione dell’immagine. La cura e l’attenzione che viene riposta nella composizione dei fiori (ikebana), della tavola durante la cerimonia del tè (chadoo) e della messa in scena delle opere teatrali (kabuki) è propria di una tendenza orientale nella coreografia delle immagini. In questo, Hachiko, lo ripeto, è un film “bello”, se mi permettete il termine nella sua accezione puramente estetica.

Ecco il tasto dolente, perché, ovviamente, c’è un tasto dolente.

Hachiko con Richard Gere è un film americano, non un film giapponese.  Questo sembra ovvio a prima vista, ma, ad una visione più attenta diviene addirittura disturbante.

Questo sembra ovvio a prima vista, ma, ad una visione più attenta diviene addirittura disturbante.

Cosa voglio dire, mi spiego.

Lo spirito e la cura di un film orientale è fondamentalmente diverso dall’attenzione che viene riposta in un film americano. Nella società del grande consumismo e nella patria indiscussa del capitalismo tutto viene fatto per un motivo, ogni atto è finalizzato ad un effetto. Anche l’arte, purtroppo, diviene industria. Ne abbiamo parlato in passato riguardo alla comicità, non vorrei ripetermi, ma purtroppo anche nel genere drammatico (e come vedremo in futuro, specialmente nell’horror dove la linea per sconfinare è veramente molto sottile) si rischia di rendere un film piagnone.

Ogni sequenza è finalizzata alla commozione o all’intenerimento dello spettatore nei confronti del piccolo cagnolino. Oltre ai milioni di close-up sul muso e sulle espressioni (?) di Hachi, vengono addirittura adottate delle soggettive in bianco e nero per permettere allo spettatore di avvicinarsi sempre di più alla figura del protagonista fino ad identificarsi con lui nel catartico finale.

Il tocco “occidentale” che svia il messaggio del film dalla sua pretesa di “orientalismo“ è finalizzare una buona storia ed un bel film (ricordate il “bello” di prima, rieccolo) a far piangere, toccando quel masochistico piacere inconscio dello spettatore con elementi classici come : il cagnolino, il padrone amorevole che muore, l’attesa costante e la fedeltà eterna di questo, ed il finale che non vi svelerò.

In definitiva, probabilmente l’Hachiko giapponese sarà stato un film interessante, ma quello americano è un pretesto per versare lacrimoni ed uscire dal cinema emotivamente instabili ma stranamente soddisfatti.

_______________________________________________

P.S. : Nel film, in un ruolo marginalmente importante, figura Cary-Hiroyuki Tagawa che molti di voi ricorderanno per aver interpretato Shang Tsung nel film di Mortal Kombat... giusto una nota thrash per gli amanti del genere :-)

Ammazza che titolo burlone! Invece che Riso cantonese ho scritto Pianto cantonese perchè è un film piagnone! Ohohoho

RispondiEliminaMi piace, mi piace, mi piace! Questa recensione è come dire.... Globale! Parla di tutto! Proprio quello che mi piace! Il film non lo andrò a vedere al cinema, non amo piangere in pubblico.... Però aspetterò l'uscita del dvd.

RispondiEliminaJessica Stoto